原标题:金融监管摒弃“父爱主义”,保险业应低风险、高声誉融入保障民生大局

7月20日,国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局、306家地市监管分局统一挂牌,标志着我国金融监管体制改革迈出重要步伐。

挂牌后的国家金融监督管理总局,将会带来哪些监管理念的新变化?保险业如何在防范合规风险的前提下把握数字经济发展新机遇?

从保险风险及数字经济背景出发,王国军以宏观视角俯瞰保险业发展转型。在他看来,金融监管理念已经从注重合规向以风险为本转变,从监管“父爱主义”向“监管姓监”转变,保险业以合规经营为底线,按照低风险、高声誉服务国家战略、保障民生,发展才会天宽地阔。

同时,王国军通过对海外成熟保险公司风险前置管理案例的分享,建议国内险企以风险减量管理理念为核心,推进保险从损失补偿向全方位风险管理解决方案转变。

王国军表示:“风险管理是保险价值链的延伸,如果保险公司的业务还仅仅局限于承保、理赔、投资,那就是一盘生意,但如果从风险管理的角度去看保险,保险就会成为一项事业,数字化风险管理服务将为保险业发展带来无限商机”。

王国军,对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师,北京大学保险与社会保障研究中心学术委员

下文根据王国军授课内容整理(略有删减,标题为编者所加):

当迷雾遮挡住我们的双眼,接下来不妨从监管的视角,来看一看传统保险该向哪个方向转型?

2023年5月18日,国家金融监督管理总局揭牌。约两个月后的7月20日,国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局,以及306家地市监管分局迎来统一挂牌。

这个挂牌跟我们有关系吗?实际上关系比较密切。从保监会到银保监会再到国家金融监督管理总局,可以看到,“国家金融监督管理总局”10个字里面已经没有“保险”二字,这意味保险业不再受到重视?还是意味着保险业监管会有某些微妙的变化?

首先,作为国务院直属机构,国家金融监督管理总局不再是事业单位,而是政府机关了,将统一负责除证券业之外的金融业监管。

在国家金融监管架构变化下,保险公司作为微观经济主体,投保人作为消费者,意味着对保险业的监管在弱化吗?还是意味着从分业监管到混业监管?

其实很简单,我们国家政府的力量非常强大,这也是我们国家的优势,可以集中力量办大事。国家金融监督管理总局成立,是保监会、银监会合并为银保监会后的进一步深化,在深化过程中,国家金融监管的力度并不会弱化,反而会加强。

从“猫鼠大战”、“指挥交通”到“足球裁判”

金融监管父爱主义时代终结

“保险姓保”与“监管姓监”,相信大家听过很多年,但是真正理解它并不容易,它意味着父爱主义时代的终结。

我们知道,不管此前的银保监会,还是刚成立不久的国家金融监督管理总局,已经出台了不少政策文件,很多公司都受到监管处罚,甚至是顶格处罚。

海量文件与顶格处罚,这意味着监管追求的是低风险和高声誉。

为了说明这一点,我们思考一个问题—监管部门与保险公司及从业人员是什么关系?如果这个关系搞清楚,那么你在企业经营及展业的过程中就不会迷茫。

要搞清这个逻辑,我们先看以下几个问题:

①新冠疫情初期,为什么保险公司可以拓展保险责任,而不能开发单一的新冠疫情保险产品?

大家知道,新冠疫情之后,银保监会鼓励保险公司把产品责任扩展至新型冠状病毒感染肺炎等。其实,这个风险还是比较大的,但是好在中国防疫成功,没那么多人死亡,所以保险公司赔偿金额可控。这是保险公司承担了较大风险,为社会抗疫作出的贡献。但是为什么监管不允许单一的保险公司开发专一的新冠产品呢?

②为什么要限制保险公司向社会大众提供免费的新冠保险产品?

疫情初期,一些保险公司向一线医务人员、社区志愿者、村委会等提供免费的新冠产品。但后来,当有的公司向社会大众提供免费的新冠产品时,监管部门立马叫停了?

③为什么要出台大量的文件?

④监管部门提倡什么?反对什么?

⑤监管部门管的是什么?未来的方向又是什么?

如果把以上这些问题想明白,弄清楚监管和被监管的关系,那么保险业该往哪个方向发展就比较清楚了。正所谓“天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡”,保险业怎么顺大势呢?

在我国短暂的保险监管历程中,监管部门和保险公司及从业者之间的关系,是足球裁判和球队、球员的关系?还是“猫鼠大战”中的“猫鼠”关系?是“警察”指挥交通,还是“爸爸管儿子”的关系呢?

实际上,在我国保险业监管史上,以上几种情况都曾出现过。

比如“猫鼠大战”,这不是现实当中猫鼠死对头的意思,而是动画电影《猫和老鼠》中汤姆和杰瑞猫鼠之间的战争,彼此之间合作与对立并存,既能成为战友联手对付恶霸犬和主人,又相互不断折磨。

这种情况在历史上很常见,原来很多学生毕业后直奔保险监管部门,哪怕去地方保监局,也不愿意进保险公司。有人认为尤其在原监管部门,未来职位晋升无望之时,尚有一线生机到保险公司任职。

保险公司也有此需要,监管曾对我帮了些忙,也会留出相应的岗位,等相应人员分流后,为其提供职位。

到2019年,原银保监会发布《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》,正式将履职回避和轮岗机制列入企业内控合规的考察点之一。从那之后,监管部门越来越铁面无私,越来越公正执法,“猫鼠大战”这种暗藏勾兑的漏洞就慢慢堵住了。

“指挥交通”也是如此。监管部门“指挥交通”,就像早晨堵车,有时即使绿灯也得停下,有时虽是红灯,但只要交警放行也能通行。

曾经,监管部门既是主管者,又是代管。2012年,人保、国寿、太平和中国信保正式升格为副部级单位,其组织关系及人事权统一也由原保监会移至中组部,监管部门“指挥交通”的现象也在淡化,监管角色从主管真正变成了监管。

“爸爸管儿子”涉及父爱主义理论,这是一个大转变。银行保险的监管不再是主管,而是回归“监管姓监”。

原银保监会成立后,宏观审慎监管的职责划归央行,央行集货币政策职能和宏观审慎职能于一身。所以,当时央行的党委书记与银保监会的党委书记和主席都由一人兼任。

银保监会则实现从“领队”到“裁判”的彻底转变,它把保险真正看成一种商业行为,监管部门协助制定“裁判规则”并监督执行。

关于父爱主义有个理论解析。父爱主义(Paternalism)是匈牙利经济学家、哈佛大学经济学教授亚诺什·科尔内(Janos Kornai,1928—)提出的一个理论,其核心是善意的强制:一是阻止其自我伤害;二是增进整体利益。

在西方市场经济,父爱主义存在了很长时间。为保证行业健康发展,“父爱主义”要求监管部门出于对行业的爱护,要把父爱主义注入到某一个行业当中。

父爱主义效果如何呢?实证研究的结论是伤害经济效率,尤其政府对某个行业的监管父爱主义更危险。

以保险业银保为例,如果是父爱主义,原银监会是银行的“爸爸”,原保监会是保险公司的“爸爸”,这两个“爸爸”曾经一大一小,一强一弱,所以就有了原银保监会出台的文件,原保监会也认可。

比如,一个银行网点在一个会计年度只能跟3家保险公司签订代理合同,这个合同应该说是原银监会的父爱主义打败了当年原保监会的父爱主义。

论总资产,银行业300多万亿,保险业20多万亿,仅是银行业的十几分之一。所以,在银保合作中,话语权一直掌控在银行手里。

虽然银行网点众多,但是保险公司数量也不少,如果一个银行的网点一个会计年度内只能跟3家保险公司签订协议,银行自然就会高高在,保险只能在夹缝中求生。

后来,银监会和保监会合并,银保监会成立后大银行、小保险的格局并没有改变,路径依赖仍在。

现在,银行存贷款利润收窄,中间业务,尤其是保险代理业务的利润水平不断提升。银行利润下降时,这时如果代理保险公司产品的话,可能带来保险公司的大笔存款,这种利益博弈,一定程度平衡了双方之间原本不平等的地位。

这实际上是由于制度,由于父爱主义导致的一种扭曲现象。到现在为止,仍然没有太大的改观,父爱主义很难在阻止自我伤害的同时增进整体利益。

保险业回归本源

高声誉、低风险成为监管目标

回过头来看,“指挥交通”在改变,“猫鼠大战”、“父爱主义”在终结,最后监管回归本源,就是当“裁判”,通过制定并执行规则,使市场能够正常地运转下去,能有一个好声誉、低风险,这就是监管部门的目标。

保险市场为什么需要裁判?

第一,保险是远期合约,保险公司应该保证充足的偿付能力。不能等到要求赔付的时候,偿付能力不足,使消费者的利益受到损害,所以得有监管。

第二,保险市场规模大,保险影响到社会的方方面面。就像美国金融危机,雷曼兄弟可以倒,华盛顿银行可以倒,但是AIG不能倒,因为它的影响太大了。

第三,保险是无形保障,交易关系必须公平、平衡且无欺骗,维护市场的声誉。

消费者保护,这是保险监管所必须要做的,它是一种无形的保障,如果交易关系不公平、存在欺骗,这个市场就没有好声誉。

第四,保险是分散风险机制,但前提是汇聚风险。维持保险和其他经济活动的边界,不能来一帮圈钱的,也不能有系统性风险。

我们知道,保险在分散风险之前,首先一定要汇聚风险,不管是产险、寿险、再保险都是如此,把风险汇聚起来再分散开,这是保险运行的机制。

如果风险汇聚起来,分散不出去,把所有风险都卡在保险公司那里,就会造成巨大的社会风险,所以监管部门设置准入门槛维护保险和其他经济活动的边界,要求持牌经营。

第五,保险是一个goods(商品),要保证人们可以买到合适的保险产品。

所以,监管部门要做的实际上就是要制定规则、执行规则,以裁判者的身份出现在市场上。

保险业如何监管呢?

现在回头去看,或许你就能够理解为什么保险公司不能开发单一的新冠产品了?

为了控制疫情,保险公司可以为防疫贡献付出代价,但是不能惹麻烦,尤其是不能给新冠疫情防控添堵。开发单一新冠产品,还赠送免费的新冠产品,有公司已经开始收集、滥用客户信息,做噱头产品是监管部门绝对不希望出现的。

作为一个裁判,监管部门把偿付能力监管、市场行为监管和公司治理监管做为保险业监管框架的三大支柱,目标就是让保险业达到高声誉、低风险。

按照制度规则,谁影响行业声誉,我就收拾谁,谁让行业产生系统性风险,我就处罚谁。监管部门的目标就是低风险、高声誉,维护一个有可持续性发展动力的市场。

总之,“父爱主义”一去不复返。

其实,证监会就是榜样,什么借壳、买壳早就没这回事,不管什么样的公司,不行就干脆退市,如果违反规则,比如恶意欺骗消费者,或者你的股价多长时间低于一元就退市。

总之,保险公司可以付出代价,但是不能损害行业声誉,严防发生系统性风险是底线。

合规经营是底线

保险业应低风险、高声誉融入服务国家战略、保障民生大局

国家金融监督管理总局的成立,严监管的弹簧不会放松,仍然会压紧,保险业该如何应对?

监管理念变化之下:保险业该做什么,不做什么?

第一,合规经营是底线,不能违规。有人说保险经营的过程当中,我发现监管部门的一些监管规则不合理,那我能不能不听?不行,即使觉得不合理,也得先遵守,然后再寻求改变。

第二,认清形势是根本,别抱幻想。保险业要去除侥幸心理。以前都做了,现在还能做吗?只要是违规的就别做了,以前大家都在做的,法不责众,现在能做吗?也不能,要严格按照监管的要求做合规的事情。

第三,各项制度的改革快速而深入的推进。国家金融监管体系成立之后,健康险税优政策、《关于落实保险公司主体责任,加强保险销售人员管理的通知》,还有《切实加强保险专业中介机构从业人员管理的通知》《关于保险公司发展独立个人保险代理人有关事项的通知(征求意见稿)》等都在快速推进。

不管监管政策怎样变化,低风险、高声誉已经成为监管部门追求的最重要的东西了。反之,还在原来传统保险当中去做那些高风险、低声誉的事情,损害行业声誉的事,一定会被处罚,甚至顶格处罚。

监管倾向变化应对:保险业应低风险、高声誉服务国家战略、保障民生

所以,监管倾向的变化看起来简单,其实这里面一个很重要的思路,就是公司转型要服从监管倾向的变化,逆历史潮流而动无异于螳臂当车。

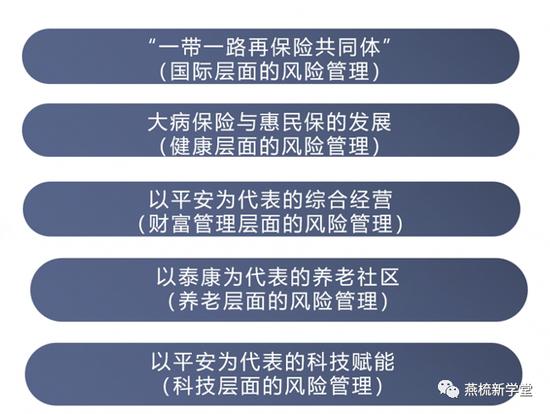

保险业可以在监管改革的框架之下,做得更好,怎么样去做呢?那就是按照低风险、高声誉服务国家战略、服务社会大众、保障民生去做,保险行业天宽地阔。

例如,在国际风险管理层面,“一带一路再保险共同体”,因为关系到“一带一路”国家战略,一些企业到国外去投资,如果对当地的风险不了解,大额的损失对一个企业来说是很难承受的,而这种事情谁来解决呢?保险业可以去调研甄别当地的各种风险,把风险点消除,这样就保证我们在“一带一路”建设当中,不会把大量的资金投出去,损失在那里。

再如,在健康风险管理层面,大病保险与惠民保保险的发展是国家鼓励的。大病保险一开始的时争论也很多,但后来政府支持,这事情就做下去了,而且做得很好。到现在,大病保险已经成为一个提高老百姓的保障水平的很重要的保障。目前,惠民保也在几百个城市发展起来,虽然可持续性还有些争论,但总体而言,它会趟出一条路来。

内容来源:燕梳新学堂